Quand l’oubli du français devient le programme inavoué d’une société sans langage commun

La langue française, ce « chef-d’œuvre en péril », est aujourd’hui confrontée à un appauvrissement multiforme et difficilement contestable. De nombreux observateurs s’alarment de sa dégradation, notant avec Cioran que les Français eux-mêmes ne semblent pas en souffrir. La question cruciale qui se pose, face à la diversité des attaques qu’elle subit, est de savoir si cette érosion relève d’une volonté délibérée, nourrie par certaines idéologies et politiques, ou d’une simple attrition naturelle face aux évolutions sociétales. Les sources disponibles tendent à accréditer la thèse d’une action délibérée, voire d’un « renversement » profond.

Les Manifestations d’un Appauvrissement Profond

L’appauvrissement de la langue française se manifeste sous plusieurs aspects, touchant sa richesse lexicale, sa complexité syntaxique et sa capacité à exprimer la nuance.

- La Dégradation de la Richesse et de la Nuance La dégradation du langage rend « impossible d’exprimer une critique autrement que par une simplification excessive ». Cette « médiocrité et pauvreté actuelles du langage » ne permettent plus de transmettre des « idées ou des raisonnements complexes », réduisant les propos à une « simplification extrême » qui frôle la « vulgarité et l’insulte ». Le résultat est une « parole décomplexée » qui se transforme en un « discours indécent, voire grossier ». L’aspiration à une « pensée complexe » trouve de moins en moins de soutien dans un langage approprié, qui, devenu « presque insignifiant », « empêche toute réflexion plus nuancée, plus vigoureuse, plus ouverte ». Les débats publics, qu’ils soient médiatiques ou politiques, sont ainsi réduits à des confrontations binaires entre « pro et anti » ou « pour et contre ».

- L’Invasion du Franglais et la Menace d’un « Sabir » Depuis des décennies, des voix s’élèvent contre l’« utilisation excessive de termes anglo-saxons chaque fois qu’un équivalent français existe », une préoccupation déjà exprimée par le Général de Gaulle. Malgré des initiatives comme la loi Toubon, souvent ignorée, l’influence de l’anglais a transformé le paysage linguistique, conduisant à des aberrations telles que « Sorbonne Université », « Lorraine Aéroport », ou encore des slogans comme « Sarthe me Up » et « Oh My Lot », faisant de la France une « province gallo-ricaine ». Cette fusion linguistique risque de faire du français une « langue morte, un sabir sans lien avec celle de Voltaire, Chateaubriand, Maupassant ou Mauriac ». Paradoxalement, Jack Lang, autrefois défenseur de l’intégrité de la langue française face aux anglicismes, est aujourd’hui accusé de considérer le français comme « vieillissant ».

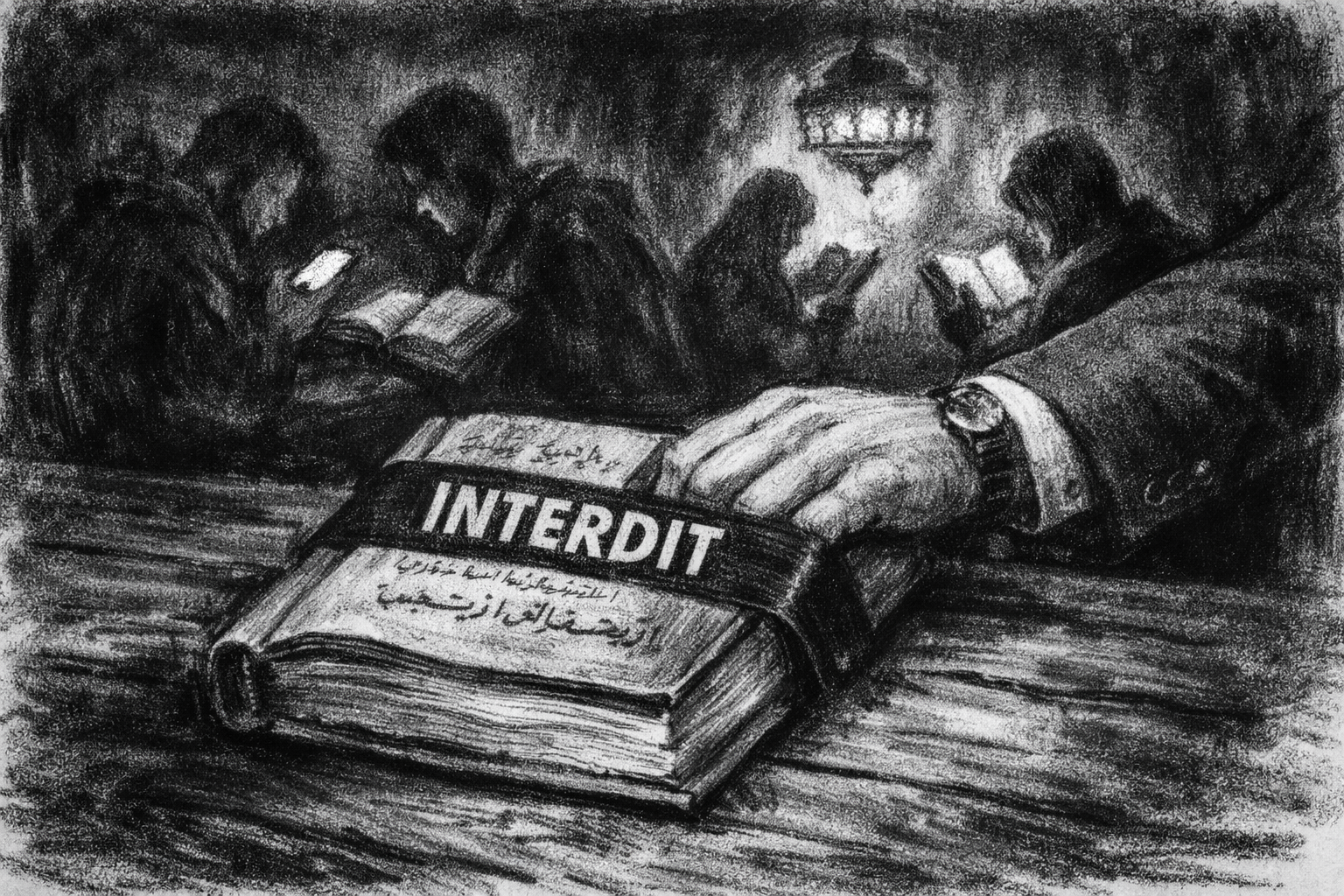

- Les Nouvelles Orientations Linguistiques et le Communautarisme Le livre de Jack Lang, La langue arabe une chance pour la France, incarne une vision controversée de l’évolution linguistique. Il y prône l’idée que « la langue arabe est une chance pour la France ». Pour lui, « l’arabe irrigue aujourd’hui la langue et donne naissance à un nouveau langage », citant comme exemples « Zarma, kiff ou wesh ». Cette position s’inscrit dans une évolution de la pensée de gauche qui, après avoir fait de l’antiracisme une idéologie dans les années 80, est passée d’une obligation d’« aimer l’autre » à une nécessité de « préférer l’autre », considérant que « tout ce qui est étranger est forcément par principe supérieur et que le français est vieillot ringar ». Cette approche rejoint des idées comme celle de Jean-Luc Mélenchon, qui suggère que pour que le français soit une langue commune, « il faut qu’elle soit d’abord une langue créole », estimant que l’avenir de la langue commune réside dans « l’addition des particularités de chaque communauté nouvellement arrivée ». Cette stratégie d’« affirmation » des langues d’origine, défendue par Jack Lang, est perçue comme un « facteur de communautarisme », menaçant l’idée d’une nation unie par une culture et des sacrifices communs, comme le décrivait Renan.

- La Langue des Médias et du Discours Politique : Une « Novlangue » Vide Nietzsche prévoyait déjà que « encore un siècle de journalisme et tous les mots pueront ». Le journalisme contemporain, ainsi que les discours des « coachs en développement personnel » et des « porte-parole du gouvernement », ont en effet contribué à la prolifération d’une « novlangue codifiée et paresseuse ». Les médias, au lieu de servir de modèle linguistique, « favorisent cette dégénérescence générale, voire y contribuent », en utilisant des « mots vides, voire insignifiants ». Cette simplification excessive conduit à une situation où « un seul mot désormais résume une réalité complexe, complètement inapte à rendre compte de la diversité des phénomènes observés », imposant ainsi une idéologie sans que le public en ait conscience. Des termes comme « dérapage », « addictif », ou l’extension du verbe « consommer » à tous les domaines, révèlent une société de la consommation et une perte de nuance. Le « langage des communicants » a également envahi le discours politique, important un jargon d’entreprise (agilité, résilience, proactivité) qui masque le vide des idées. La « bataille des idées n’est en réalité qu’une guerre de communication », où des termes positifs sont utilisés pour dissimuler des réalités complexes ou blâmer l’individu pour des problèmes structurels.

- L’Éducation en Déclin et l’Appauvrissement du Vocabulaire Jeunesse Le système éducatif est également pointé du doigt. Des « universitaires militants » et des collectifs comme les « linguistes atérés » prônent la « simplification de l’orthographe », allant même jusqu’à dire qu’il ne faut « plus enseigner l’orthographe » car il existe des logiciels, et qu’il faut « passer les règles de la grammaire à la tronçonneuse ». Ces « politiques de nivellement » ont été suivies par les autorités, avec des consignes aux jurys du brevet et du bac de ne plus s’intéresser à la grammaire et à l’orthographe si le sujet est compréhensible. Les conséquences sont dramatiques : le niveau de français a baissé, notamment avec une chute de 522 heures de cours de français au collège et lycée entre 1968 et 2015. L’école, par peur de « discriminer », a renoncé à offrir le meilleur de la langue, transformant l’« impuissance linguistique de certains élèves en une singularité de langage », alors que cette « originalité linguistique n’est une richesse que pour ceux qui maîtrisent toute la gamme des registres. Pour les autres, c’est une pauvreté et une exclusion ». La littérature jeunesse, elle aussi, subit un « appauvrissement excessif du vocabulaire » et une « simplification excessive » de la complexité grammaticale. Cette tendance prive les enfants d’une exposition cruciale à un langage riche, contribuant à un « déclin des compétences en lecture » et à un véritable « autodafé du patrimoine littéraire » par l’imposition d’auteurs peu connus.

Les Enjeux et la Question de la Volonté Délibérée

La « défaite de la langue va de pair avec une défaite de la pensée ». La pauvreté du langage est même liée à la « violence adolescente ». La « perte de la langue est avant tout une perte de liberté », car notre capacité à utiliser les mots est conditionnée par des idéologies dominantes, influençant nos pensées sans même que nous en soyons conscients.

Au regard de ces multiples facteurs, il est difficile de ne pas s’interroger sur la nature de cet appauvrissement. Les sources décrivent des actions et des idéologies très spécifiques :

- Des politiques éducatives délibérées de simplification et de réduction des heures de français.

- Des mouvements universitaires qui prônent activement la « tronçonneuse » pour la grammaire.

- Une idéologie de la « préférence de l’autre » et du rejet du « vieillot » français au profit du « supérieur » étranger.

- Une logique communautariste qui privilégie l’addition des particularités au détriment de l’unité linguistique.

- Des phénomènes médiatiques et politiques qui instrumentalisent le langage pour des objectifs de communication, vidant les mots de leur substance.

- Une stratégie de « défrancisation » dans certains pays francophones, comme l’Algérie, qui rompt la réciprocité nécessaire au rayonnement de la francophonie.

Si certains pourraient arguer d’une attrition naturelle liée à l’évolution des mœurs ou de la technologie, les sources mettent en lumière une série de choix idéologiques et de politiques conscientes qui semblent activement contribuer à cette dégradation. L’idée d’un « renversement » de la conception historique de la langue française comme fondement de la République et de la culture commune suggère fortement que cet appauvrissement n’est pas une simple érosion accidentelle, mais le résultat d’une volonté délibérée de transformer les fondations mêmes de notre langue.

La langue française, comme un grand orchestre autrefois composé d’une multitude d’instruments capables de créer des symphonies complexes et nuancées, est aujourd’hui en voie de devenir un ensemble où de nombreux instruments ont été retirés, les partitions simplifiées à l’extrême, et où de nouveaux instruments discordants sont introduits, non pas pour enrichir l’harmonie, mais pour en modifier la nature même, laissant les auditeurs démunis face à une mélodie appauvrie et méconnaissable.