Le discours de Volodymyr Zelensky à Davos marque un tournant. Non pas par son contenu – sévère, accusateur, parfois brutal à l’égard des Européens – mais par ce qu’il révèle, en creux, d’une prise de conscience tardive : l’Europe n’est plus un acteur stratégique crédible de cette guerre. Elle en est devenue le décor.

Davos, ou la scène du désenchantement

À Davos, Zelensky n’a pas mâché ses mots. L’Europe parle, discute, débat, proclame ses valeurs, mais agit peu. Elle aime l’avenir, dit-il, mais évite l’action au présent. Le constat est sévère, mais difficilement contestable. Depuis deux ans, l’Union européenne a multiplié les sommets extraordinaires, les déclarations solennelles, les plans en trompe-l’œil, tout en révélant une incapacité structurelle à soutenir une guerre de haute intensité.

Ce discours n’est pas celui d’un allié reconnaissant, mais celui d’un homme acculé. Et surtout d’un homme qui comprend que l’Europe ne sera pas la solution.

La bascule américaine

Dans la foulée de Davos, Zelensky s’entretient avec Donald Trump. Le message est clair : les États-Unis proposent des garanties de sécurité jugées « acceptables ». Quelques heures plus tard, Moscou annonce une réunion trilatérale entre Américains, Russes et Ukrainiens, programmée à Abou Dabi. Les Européens n’y sont pas conviés.

Le symbole est brutal : la paix – ou ce qui s’en approche – se négociera sans eux.

Ce que Zelensky comprend alors, c’est que la guerre qu’il mène depuis bientôt quatre ans n’est pas idéologique pour Trump. Elle est transactionnelle. Trump veut la terminer vite, non par empathie pour Kiev ou Moscou, mais parce qu’elle détourne les États-Unis de leurs priorités stratégiques majeures : la Chine, l’Indo-Pacifique, la réindustrialisation américaine.

L’illusion européenne

Zelensky avait cru pouvoir jouer la carte européenne contre Trump. Après le soutien massif et idéologisé de l’administration Biden, l’Europe apparaissait comme un relais possible, un contrepoids moral et politique. C’était une erreur d’analyse.

L’Europe n’a ni les moyens militaires, ni l’industrie d’armement, ni l’unité politique pour peser dans un conflit de cette nature. Elle ne produit pas assez de munitions, dépend technologiquement des États-Unis, et reste prisonnière de ses divisions internes.

Pire : cette guerre l’appauvrit. Elle provoque une désindustrialisation accélérée, une explosion des coûts de l’énergie, pendant que la Russie, sous sanctions, connaît un sursaut industriel et technologique directement alimenté par l’économie de guerre.

Une armée ukrainienne à bout

Pendant que l’Europe bavarde, l’armée ukrainienne s’épuise. Les lignes cèdent, secteur après secteur. Les pertes humaines s’accumulent. Les stocks s’amenuisent. Les promesses européennes de milliards deviennent conditionnelles, contrôlées, bureaucratisées. Le temps politique européen n’est pas celui du champ de bataille.

Zelensky se retrouve seul, face à une réalité crue : sans une solution politique rapide, la déroute militaire devient possible.

Canossa

C’est ici que s’opère le véritable basculement. Zelensky va à Canossa. Il comprend que la seule voie pour éviter l’effondrement passe par Washington – et par Trump. Peu importe les discours moralisateurs européens, peu importe les sommets, peu importe les « coalitions de volontaires » sans volonté réelle.

La position russe est claire. Il n’y aura pas d’accord tant que les troupes ukrainiennes occuperont un cm² du Donbass. Alors, soit, Zelensky change son fusil d’épaule et exige 800Mds$ pour la reconstruction de l’Ukraine. Trump est prêt à assurer ce financement à condition que les entreprises américaines et les fonds d’investissement américains soient les moteurs et les principaux bénéficiaires de cette reconstruction. « Deal », comme aime dire Trump!

La réunion d’Abou Dhabi scelle cette réalité : les négociateurs russes et ukrainiens sont des militaires. Oui, des militaires. Il ne s’agit donc pas de négociations politiques ou diplomatiques, mais plus probablement d’évaluer les modalités d’évacuation par les troupes ukrainiennes des zones du Donbass où elles sont encore présentes. Cette fois ci, c’est clair, les Européens sont sortis du jeu.

Macron, ou l’impuissance mise en scène

Pour Emmanuel Macron, la claque est sévère. Des dizaines de sommets inutiles. Une « coalition des volontaires » qui ne mobilise que des communiqués. Des projets de forces d’interposition que Moscou refuse par principe, et qui n’existent donc que dans les discours.

L’épisode du Groenland a probablement été un triste révélateur pour Zelensky: quarante hommes déployés, dont treize Allemands, de retour dare-dare au « vaterland » après quarante-quatre heures d’intervention. Cette « démonstration de force » a achevé de convaincre Zelensky de l’impuissance européenne.

Les Chinois avaient déjà un mot pour cela : « macroner » – parler beaucoup, agir peu.

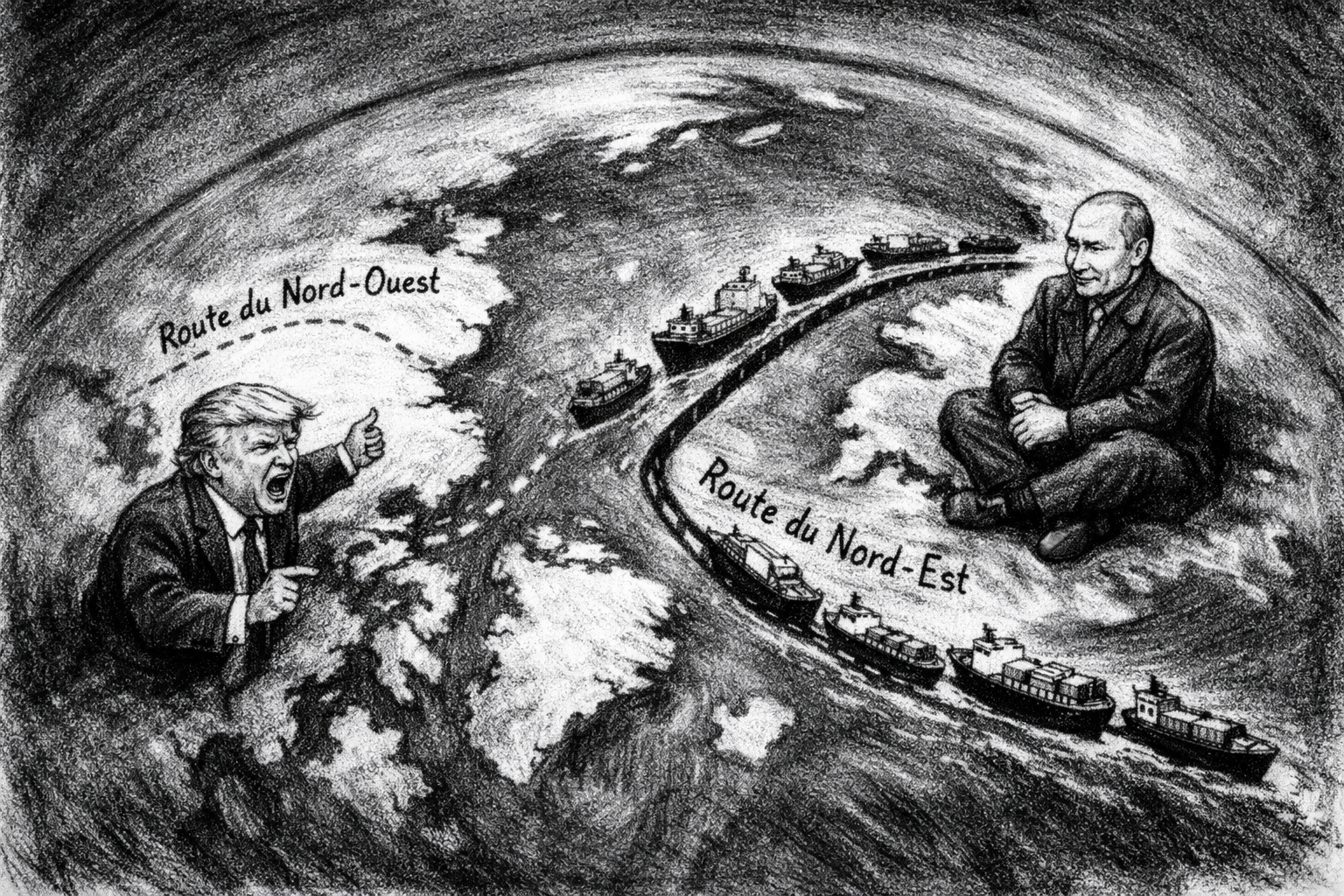

Une guerre décidée à Washington

Comme Vladimir Poutine l’avait affirmé dès le départ, cette guerre a eu lieu parce que les États-Unis l’ont voulue. En particulier une administration américaine – celle de Biden et de Blinken – qui voyait dans ce conflit un levier stratégique contre la Russie.

Elle s’arrêtera lorsque les États-Unis décideront qu’elle doit s’arrêter.

Ni Paris, ni Berlin, ni Bruxelles n’y peuvent plus grand-chose.

L’Europe, pomme pourrie de la scène stratégique

Zelensky en arrive à cette conclusion brutale : l’Europe est devenue la pomme pourrie de la scène internationale. Elle affiche des ambitions sans moyens, des valeurs sans puissance, une morale sans force.

Elle croit encore être au centre du jeu, alors qu’elle n’en est plus qu’un spectateur commentateur.

Davos n’a pas seulement été un discours. Il a été un aveu. Celui d’un homme qui comprend que son avenir ne se joue plus à Bruxelles, mais à Washington.

Et celui d’un continent qui découvre, une fois encore, qu’il n’est pas une puissance.

La reconstruction sans l’Europe : le coup de grâce

À peine la perspective d’un cessez-le-feu esquissée que se dessine déjà l’après-guerre. Et là encore, l’Europe est absente. Pire : elle est marginalisée.

Pendant qu’à Abou Dhabi se tiennent les premières discussions militaires entre Américains, Russes et Ukrainiens, les volets économiques de l’après-guerre sont, eux aussi abordés à Moscou — sans les Européens. Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique du Kremlin, a confirmé que l’envoyé spécial de Vladimir Poutine, Kirill Dmitriev, s’entretiendra séparément avec Steve Witkoff sur les questions économiques et financières liées à la reconstruction de l’Ukraine. Les Américains souhaitent pouvoir obtenir des Russes un accord pour intégrer, ne serait ce que symboliquement afin d’infléchir les Ukrainiens, une partie des avoirs russes gelés. Quelques indiscrétions en provenance de Moscou laissent entendre que les Russes seraient prêts à des concessions sur le sujet à condition que la même somme en provenance de ces mêmes avoirs gelés soient attribués à la reconstruction du Donbass, au profit d’entreprises russes.

Autrement dit : ceux qui décideront de la paix décideront aussi du partage du gâteau.

Les payeurs exclus

Le tableau est saisissant. Les Européens sont, de loin, ceux qui ont le plus souffert des sanctions imposées à la Russie. Désindustrialisation accélérée, explosion des coûts de l’énergie, perte de compétitivité, abandon de milliards d’investissements d’entreprises européennes en Russie : le prix payé est immense.

Ils sont aussi ceux qui ont massivement financé l’Ukraine : aides budgétaires, aides militaires, soutien humanitaire, garanties financières. Ils viennent encore de s’engager à emprunter près de 90 milliards d’euros, en portant collectivement la charge de la dette. Ils ont accepté d’ouvrir leur marché à des produits agricoles ukrainiens non conformes à leurs propres normes, au détriment de leurs agriculteurs.

Ils se sont même dépouillés de leurs capacités militaires : livraisons de matériels, munitions, blindés, systèmes de défense, avions. L’épisode des F-16 danois, livrés en urgence au prix d’un affaiblissement durable de la défense nationale du Danemark, en est une illustration spectaculaire.

Et pendant ce temps, les négociations sur la reconstruction — contrats d’infrastructures, énergie, matières premières, agriculture, accès aux ressources stratégiques — se font ailleurs.

L’Europe, variable d’ajustement

Ainsi donc, ceux qui ont payé la guerre ne participeront pas à la paix. Ceux qui ont assumé les coûts économiques, sociaux et industriels seront absents du partage des bénéfices de la reconstruction.

Les États-Unis, fidèles à leur logique, entendent transformer leur rôle militaire et diplomatique en levier économique. La Russie, malgré les sanctions, revient à la table avec ses cartes : matières premières, énergie, profondeur stratégique. L’Ukraine, exsangue, négocie sa survie.

L’Europe, elle, reste fidèle à son rôle préféré : celui du financeur docile, du garant moral, du spectateur impuissant.

La leçon finale

Cette exclusion n’est pas un accident diplomatique. Elle est la conséquence logique de décennies d’abandon de la puissance, de renoncement stratégique et d’illusion normative.

On ne pèse pas à la table des vainqueurs quand on n’a ni armée crédible, ni industrie de défense, ni autonomie énergétique, ni unité politique. On paie. Et l’on se tait.

L’histoire est cruelle, mais cohérente. L’Europe aura financé une guerre qu’elle ne pouvait ni gagner, ni arrêter — et financera une reconstruction qu’elle ne pilotera pas.

C’est peut-être la plus violente des défaites : celle qui ne se voit pas, mais qui s’inscrit durablement dans les rapports de force.