Sous nos latitudes, on évoque volontiers le Maghreb comme un bloc homogène, arabe, musulman, uniforme. L’histoire réelle est tout autre. L’Algérie, dans ses profondeurs historiques, est d’abord le pays des Berbères. La Kabylie, en particulier, n’a jamais été une province passive : elle fut tour à tour chrétienne, donatiste, kharijite, farouchement autonome. Elle est, aujourd’hui encore, le centre le plus résilient d’une identité qui n’a cessé de résister depuis plus de treize siècles aux mouvements successifs d’arabisation et de centralisation.

Les trois volets historiques — la conquête arabe, la disparition du christianisme autochtone et la répression contemporaine — ne sont pas des événements épars. Ils forment la trame continue d’une même histoire : celle d’un peuple qui survit à tout ce qui prétend le dissoudre.

I — Le choc initial : la conquête arabo-musulmane et la résistance berbère

1. Une conquête longue, âpre, et jamais réellement achevée

Entre 647 et 709, les armées omeyyades conquièrent méthodiquement le Maghreb central. Contrairement à une idée répandue, la conquête fut difficile, incertaine, souvent stoppée, parfois même inversée. Les cités byzantines tombent les unes après les autres, mais les massifs berbères résistent.

Deux figures incarnent cette résistance :

-

Kusaila, chef du royaume d’Altava, qui inflige de lourdes défaites aux envahisseurs ;

-

La Kahina, reine guerrière des Aurès, qui reprend le contrôle de l’Ifriqiya pendant cinq ans avant de tomber.

Dans ces décennies de combats, un constat s’impose : la conquête arabe n’est jamais totale. Les plaines fléchissent ; les montagnes se dérobent. C’est le premier acte d’une opposition structurelle qui durera mille ans.

2. L’islamisation, mais sans soumission : le choix berbère du kharijisme

Après la conquête, les Berbères s’islamisent, mais non sans conditions. Ils refusent massivement l’orthodoxie sunnite imposée par Damas. Ils adoptent un islam dissident, austère, égalitariste : le kharijisme, puis l’ibadisme, qui fonde l’Imamat rostémide de Tahert (VIIIᵉ-Xᵉ siècle).

Il s’agit là d’un phénomène essentiel : les Berbères adoptent la religion du conquérant, mais non son autorité politique. Jamais les montagnes kabyles ne furent administrées durablement par un pouvoir arabe.

La conquête militaire n’aboutit pas à une intégration.

II — Le tournant décisif : l’invasion hilalienne et l’arabisation des plaines (XIᵉ siècle)

La véritable rupture n’est pas la conquête omeyyade du VIIᵉ siècle, mais la migration massive des tribus arabes hilaliennes autour de l’an 1050. Instrumentalisées par les Fatimides pour punir les Zirides, ces populations bédouines déferlent sur le Maghreb, bouleversent les équilibres agricoles, ravagent les plaines et imposent leur mode de vie nomade.

Conséquence directe :

-

les plaines se nomadisent et s’arabisent,

-

les sédentaires berbères se replient dans les montagnes,

-

l’identité kabyle se cristallise comme identité montagnarde, résistante et autonome.

C’est ici que naît la Kabylie telle qu’on la connaît : un « conservatoire » linguistique et culturel protégé par la géographie.

III — La disparition du christianisme berbère : un effacement lent, structurel et contraint

Contrairement à une légende entretenue au XIXᵉ siècle, la Kabylie n’a pas été christianisée par la colonisation française : elle l’était déjà quinze siècles plus tôt.

1. Un christianisme urbain fragilisé par les siècles

Le christianisme antique — celui de Sainte Marcienne, de Saint Pétilien, des évêques donatistes — est profondément enraciné dans le Maghreb romain. Mais plusieurs facteurs l’affaiblissent dès l’Antiquité :

-

usage exclusif du latin, mal adapté aux zones rurales berbérophones,

-

divisions internes (schisme donatiste),

-

destructions vandales (Ve siècle),

-

reconquête byzantine brutale mais inefficace.

Lorsque les armées arabes arrivent, l’Église est déjà en ruine.

2. Le statut de dhimmi : la conversion comme seul horizon viable

Après la conquête, les chrétiens tombent sous le statut de dhimmi, protégé mais inférieur :

-

capitation obligatoire (jizya),

-

impôt foncier (kharâj),

-

restrictions sociales,

-

inégalités juridiques.

Beaucoup de chroniqueurs arabes rapportent des cas dramatiques : des familles berbères vendent leurs propres enfants pour payer la jizya.

Dans ce contexte, la conversion devient une question de survie économique.

3. La fin brutale : les Almohades

Au XIIᵉ siècle, l’empire almohade impose une uniformisation religieuse sans précédent : les derniers îlots chrétiens sont éliminés. L’Église nord-africaine disparaît définitivement autour du XIIIᵉ siècle.

Il ne reste plus rien — ni clergé, ni organisation, ni liturgie.

Le christianisme autochtone kabyle s’éteint, non par une conversion enthousiaste, mais par un enchaînement de contraintes économiques, politiques et militaires.

IV — La Kabylie contemporaine : une répression qui s’inscrit dans la longue durée

On ne peut comprendre les événements récents sans cette histoire longue. Car l’opposition structurelle entre le centre arabo-musulman et la périphérie berbère n’a jamais disparu. Elle ressurgit avec une acuité dramatique depuis 2021.

1. Une criminalisation systématique de la dissidence

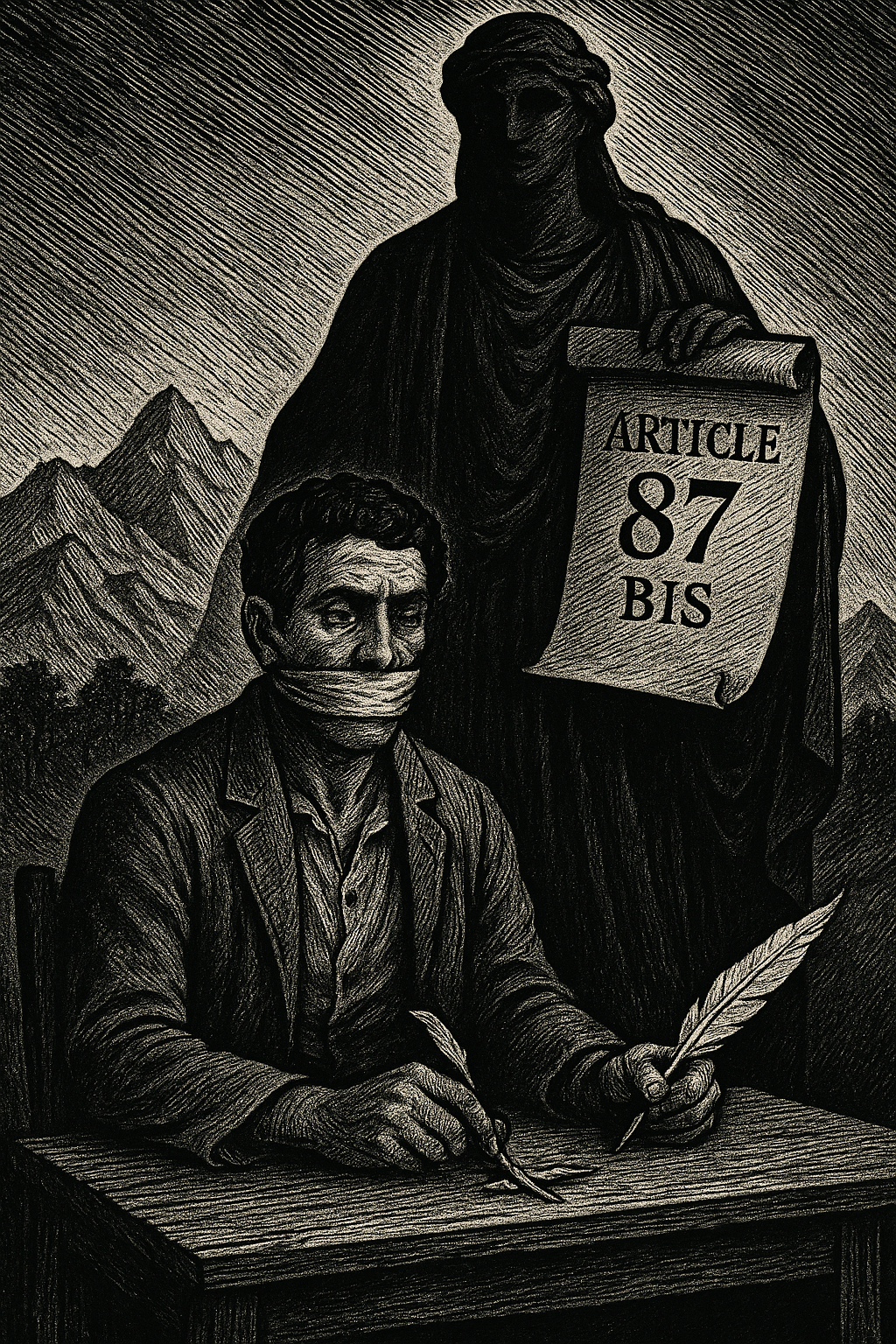

Depuis l’élargissement de l’article 87 bis du Code pénal (2021), la Kabylie est devenue :

-

le laboratoire de la répression politique algérienne,

-

le territoire où toute expression pacifique peut être requalifiée en « terrorisme ».

Quelques faits récents, effarants :

-

condamnation à perpétuité par contumace de Ferhat Mehenni, chef du MAK ;

-

peines de 20 ans contre plusieurs militants kabyles ;

-

arrestations massives en 2024-2025 (« Vendredi noir ») ;

-

poursuites contre des avocats, journalistes, syndicalistes, simples utilisateurs de Facebook ;

-

interdiction de commémorations historiques ;

-

raid policier contre des librairies ;

-

interdiction d’accès à Ifri Ouzellaguen, lieu fondateur du Congrès de la Soummam.

Tout est prétexte : un drapeau, un livre, un commentaire sur les réseaux.

2. Le cas emblématique de la condamnation du poète kabyle

La condamnation récente du poète kabyle Mohamed Tadjadit— pour des textes sans violence ni incitation — symbolise mieux qu’aucun autre événement la nature de la répression : c’est la parole elle-même, la mémoire, la culture, l’âme d’un peuple que l’on cherche à étouffer.

3. Un procédé historique récurrent

Le point commun entre :

-

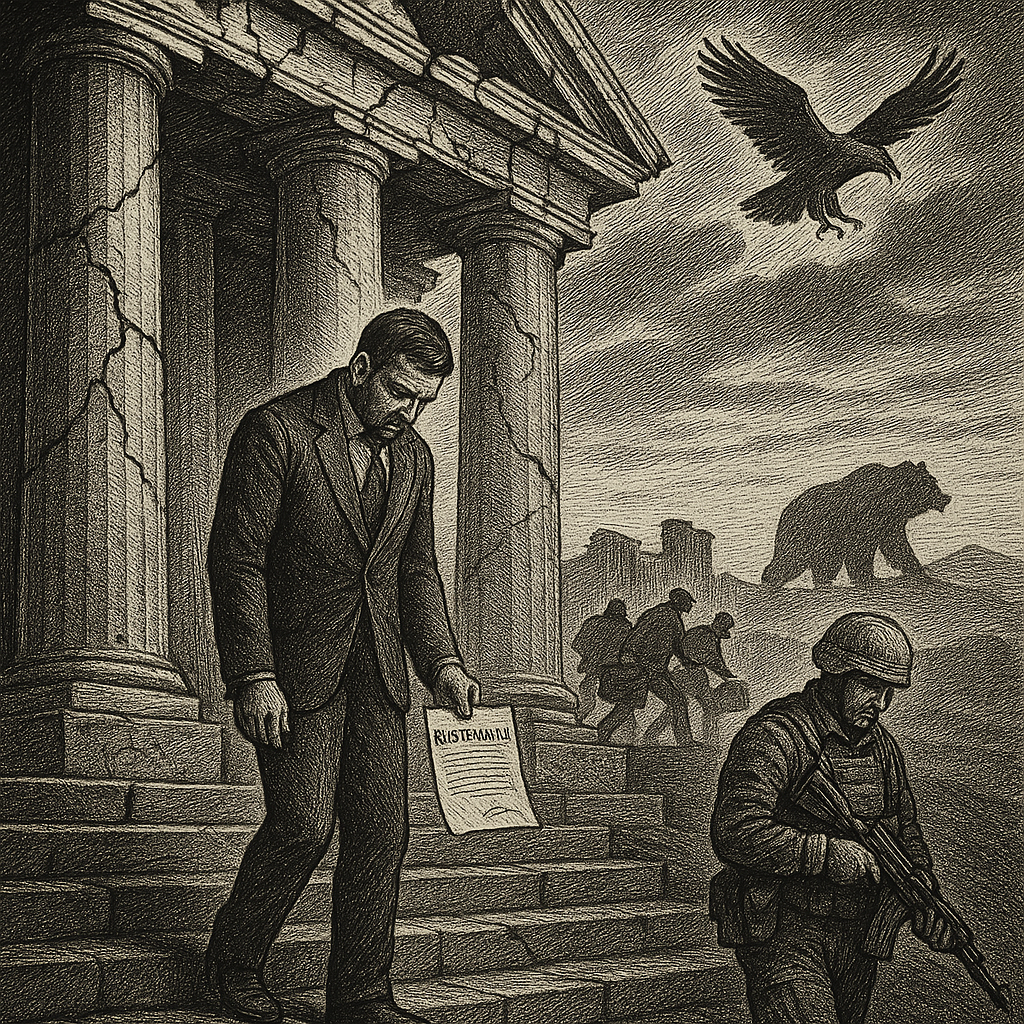

la politique omeyyade (VIIᵉ siècle),

-

la pression hilalienne (XIᵉ siècle),

-

la coercition almohade (XIIᵉ siècle),

-

et la répression algérienne contemporaine,

est évident : il s’agit toujours d’imposer l’uniformité par la force.

Le pouvoir central ne parvient pas à intégrer la Kabylie ; il tente donc de la neutraliser.

V — Ce que révèle la Kabylie : un modèle d’analyse des « territoires conquis »

Le cas kabyle n’est pas isolé. Partout où s’est étendue la conquête arabo-musulmane, un même schéma s’observe :

-

Conquête militaire (VIIᵉ siècle)

-

Pression fiscale et juridique (dhimmitude)

-

Arabisation forcée ou encouragée

-

Disparition des minorités religieuses autochtones

-

Centralisation politique autoritaire

-

Répression des dissidences résiduelles

Ce cycle, commencé il y a treize siècles, n’est pas clos. La répression kabyle actuelle en est l’ultime avatar.

Comprendre ce cycle, c’est comprendre :

-

pourquoi les chrétiens ont disparu du Maghreb,

-

pourquoi les Berbères demeurent sous pression permanente,

-

pourquoi toute affirmation identitaire y est perçue comme une menace,

-

et pourquoi la Kabylie, très précisément, fait l’objet d’une surveillance obsessionnelle.

Conclusion : regarder la Kabylie pour comprendre le monde

La Kabylie n’est pas un « cas local » propre à l’Algérie. Elle est un révélateur, presque un avertissement.

Un peuple ayant résisté mille ans aux conquêtes, aux migrations de peuplement, aux conversions forcées, aux destructions de son clergé, à l’effacement de sa langue liturgique, puis au centralisme jacobin d’un État postcolonial, se trouve aujourd’hui de nouveau sous pression — judiciaire, policière, culturelle.

Ignorer ces faits, c’est renoncer à comprendre les mécanismes profonds à l’œuvre dans toute région soumise à un processus de conquête arabo-musulmane : disparition des minorités antérieures, effacement des identités anciennes, centralisation politique, criminalisation des dissidences.

L’histoire kabyle rappelle une leçon que l’Europe ferait bien de méditer :

les civilisations ne disparaissent pas par enchantement, mais sous la pression constante de systèmes idéologiques qui ne tolèrent ni pluralité, ni autonomie, ni continuité historique.

Suivre ce qu’il se passe en Kabylie, c’est observer — en direct — une histoire longue qui continue de s’écrire. Une histoire qui nous concerne tous.